EINSTEIN,

Hedwig und Irma, Heinz Säbel

EINSTEIN,

Hedwig und Irma, Heinz SäbelDie jüdische Gemeinde Laupheim und ihre Zerstörung

Gedenkbuch Seiten 159 - 161

EINSTEIN,

Hedwig und Irma, Heinz Säbel

EINSTEIN,

Hedwig und Irma, Heinz Säbel

Ulmer Straße 54

KARL

NEIDLINGER

Hedwig Einstein, geb. am 13.4.1879 in Laupheim, ledig, ermordet am 5.12.1941 in Riga.

Irma Einstein, geb. am 11.3.1888 in Laupheim, ledig, ermordet am 5.12.1941 in Riga.

- Eltern: Moritz und Pauline Einstein, gest. 1890 bzw. 1916.

- Geschwister: Theodor, geb. 1873, nach USA ausgewandert,

Mathilde, geb. 1875, verheiratet seit 1906 mit Sigmund Hohenemser, Haigerloch, emigriert nach USA.]

„Ich ging nach Hause . . . Während meiner Abwesenheit hatte die Gestapo eine Hausuntersuchung durchgeführt. Eine Kamera, einige Filme, einige Gemeinderatsprotokolle fehlten, aber der Schlüssel mit dem großen „S“ – der Schlüssel zur Synagoge – war noch vorhanden. Ich hielt ihn in meiner Hand, als meine zwei freundlichen Vermieterinnen, die Fräulein Einstein, alejhen haschalom, erzählten, dass kein einziger Ziegelstein von der Synagoge übrig geblieben war. Die Gemeinde musste selber die Kosten des Räumens und des Transportes zu einer Bauunternehmung in der Nachbarstadt Biberach tragen.“

Diese Zeilen stammen von Heinz Säbel (1912–1986), dem letzten Lehrer an der israelitischen Volksschule Laupheim, der 1939 nach Schweden emigrieren konnte. Nach fast vierwöchiger KZ-Haft in Dachau kehrte er im Dezember 1938 nach Hause zurück. Sein Laupheimer Zuhause war die Ulmer Straße 54: die „zwei freundlichen Vermieterinnen“ hießen Hedwig und Irma Einstein. Der obige Auszug aus seinem Vortrag „Ein Schlüssel erzählt“, in dem Säbel die Rückkehr aus Dachau beschreibt, liefert die einzige schriftliche Erinnerung, die zu den beiden vermutlich sehr zurückgezogen lebenden Schwestern gefunden werden konnte. Mündliche Überlieferungen zu Hedwig und Irma Einstein gibt es gar nicht, und ihr Haus in der Ulmer Straße ist schon lange einem Lebensmittel-Discounter gewichen. So ist dieses Gedenkbuch die letzte Möglichkeit, um diesen beiden vergessenen Shoa-Opfern ein Gesicht zu geben.

Vater

Moritz Einstein

verstarb

schon im

Jahr 1890,

zwei Jahre

nach der

Geburt seiner

Tochter

Irma.

Vermutlich betrieb er

einen

Viehhandel: Zu

seinem

zweistöckigen

Wohnhaus

Ulmer Straße

54

gehörten eine Scheuer

und

eine

Stallung.

Der älteste,

1873

geborene

Sohn Theodor

wanderte

schon in

jungen Jahren

in die

USA aus. Die älteste

Tochter

Mathilde verheiratete

sich 1906

nach Haigerloch und

konnte

in der

NS-Zeit

mit ihrer

Familie

noch rechtzeitig

in die

USA emigrieren. Die

beiden jüngeren Töchter

Hedwig und

Irma blieben

ledig, und es

ist unklar,

wovon sie

lebten.

Möglicherweise führten Angestellte

nach dem frühen

Tod

des Vaters den

Viehhandel

weiter.

In einer Liste von

1938

werden

die

Schwestern

als „Privatiers“ bezeichnet, sie

hatten in

ihrem

Haus Zimmer

vermietet, im

Jahr 1938

an Lehrer

Heinz Säbel

und den

Briefträger Georg

Habrik.

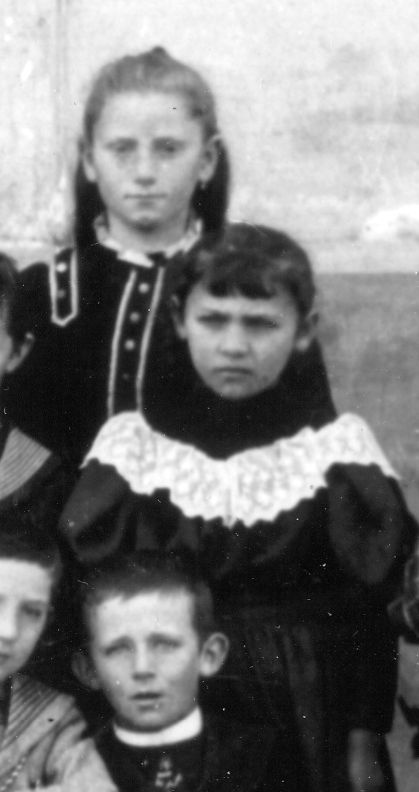

Israelitische

Volksschule

Laupheim

mit

Lehrer

Adolf

Gideon, ca.

1895.

(Foto:

Leo-Baeck-Institut,

NY)

Im Jahr

1940 oder

1941 wurden

die beiden

Schwestern, wie die

meisten

anderen noch in

Laupheim

verbliebenen Mitglieder der

jüdischen

Gemeinde, zwangsumquartiert:

Sie

wurden

gezwungen, ihr

geräumiges

Haus zu

verlassen

und in

die Baracken

in der

Wendelinsgrube umzuziehen, wo es

weder Strom

noch fließendes

Wasser

gab. Es

ist

nicht mehr zu

klären, ob

Hedwig

und Irma

Einstein in

der

Folge

noch

zu emigrieren

versuchten oder ob

derartige Bemühungen

scheiterten. Da

ein Teil ihrer

Verwandtschaft

– der

ältere

Bruder,

diverse Neffen

und

Nichten

–

sich

bereits

in den

USA befanden,

müsste die

Möglichkeit,

Affidavits zu bekommen,

zumindest

bestanden haben.

Seit

1.

November 1941,

noch bevor

die beiden

Schwestern der ersten

Deportation am 28.

November

1941

zugeteilt

wurden, vermietete

die

Stadt

ihre

Wohnung

in der Ulmer Straße

anderweitig.

Der

ersten Deportation

nach Riga/Lettland teilte

die

Gestapo vor allem jüngere, noch

arbeitsfähige

Personen

zu,

insgesamt 23

Laupheimer Bürger

im

Alter

zwischen 20 und 62

Jahren wurden

verschleppt. Die schon

62jährige Hedwig Einstein

stand zunächst

nicht auf

der

Liste,

aber die

jüngere

Schwester Irma sollte

„nach

dem

Osten evakuiert“

werden. Hedwig

wurde dann aber

nachträglich

anstelle

der

schwer

erkrankten Rosa

Wallach

eingeteilt. Die beiden Schwestern, die

ihr

ganzes

Leben

gemeinsam verbracht hatten,

mussten auch

den

Weg

in den

Tod gemeinsam

gehen. Schon

kurz nach

ihrer Ankunft

in dem Vernichtungslager

Jungfernhof bei Riga

wurden beide

bei Massenexekutionen ermordet.

Im

Zuge der

Restitution nach dem

Krieg erhoben

zunächst im

Jahr

1948 namentlich nicht

genannte Nichten

aus den

USA Anspruch

auf das

Haus

Ulmer Straße

54

„und

auf sechs

Bilder,

die

Schreinermeister

Kugler

herausgeben

soll“. Auch an

Hedwig

und Irma

Einsteins Hab

und Gut

hatten sich

offenbar andere

Personen

bereichert.

Dieser erste

Antrag blieb

erfolglos.

1950 beantragten

die

Brüder

Jakob und

Manfred

Hohenemser,

zwei Neffen

der

Schwestern

aus

Providence/USA,

erfolgreich die

Rückerstattung

des Hauses. Sie

verkauften

es 1952

an die

Hopfen-Steiner-Grundbesitzverwaltung,

der auch die

Nachbargrundstücke

gehörten. Manfred Hohenemser

sorgte im Jahr

1980 auch

dafür,

dass Hedwig

und Irma

Einstein

in der

Gedenkstätte

Yad

Vashem

als Opfer

des

Völkermords

registriert wurden.

Quellen:

1. Heinz

Säbel: Ein

Schlüssel erzählt.

Zwölfseitiger

Vortrag

anlässlich der 30sten

Wiederkehr der

Kristallnacht 1968.

Archiv Ernst

Schäll.

2. Restitutionsakten

Staatsarchiv Sigmaringen, Wü 126/2,

Nr.

31.

3. Kopien der

Gedenkbätter Yad

Vashem:

John-Bergmann Nachlass, Stadtarchiv

Laupheim.

4. Adressbuch

der Stadt

Laupheim

1938.

5. Cornelia

Hecht/Antje Köhlerschmidt:

Die

Deportation der Juden aus

Laupheim.

Kommentierte Dokumentensammlung

2003.

| voriges Kapitel | nächstes Kapitel |